Organizational Learning als Resilienzfaktor: Warum Lernkultur zur Überlebensfrage wird

Breaking News:

Nexus Uranium stellt Antrag für das “Fast-41-Programm” und möchte US-Uranmarkt-Position ausbauen

Medaro gibt Absteckung in schwedischem Gebiet Riddarhyttan-Bastnäs bekannt

Neue Solarschulungen für Energieberater und PV-Planer in der DGS-Solarschule Glücksburg

müller coax ehrt Jubilare im Rahmen der Firmen-Weihnachtsfeier

Dienstag, Jan. 27, 2026

„Spitzenorganisationen der Zukunft werden sich dadurch auszeichnen, dass sie wissen, wie man das Engagement und Lernpotenzial auf allen Ebenen der Organisation erschließt!“

(Peter M. Senge)

Unternehmen stehen unter einem enormen Veränderungs- und Anpassungsbedarf in immer kürzeren Zyklen. Ob es neue Technologien (z.B. KI), Marktveränderungen (z.B. neue Zölle), neue Verhaltensanforderungen von Management und Mitarbeitenden (vor allem seit Corona das Thema Home-Office, Generationenmanagement) sind, der Change- und Transformations-Druck ist groß. Dies lässt sich aber nicht mit einem Konzept und einer Toolbox lösen. Ein gezieltes, der notwendigen Zeit, dem Unternehmen und der Belegschaft angepasstes Gestalten des Lern- und Veränderungsprozesses ist essenziell. Nur dann kann eine nachhaltige Entwicklung mit entsprechender Wirkung sichergestellt werden. Unternehmen werden somit in der Zukunft nur dann erfolgreich sein, wenn sie sich schnell auf diese neuen Gegebenheiten einstellen können. Dies erfordert auf allen Ebenen und bei allen Betroffenen/Beteiligten eine noch nie dagewesene Geschwindigkeit der Anpassung, des Vordenkens und kritischen Hinterfragens. Es geht somit um die Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit. Diese ist nur durch eine entsprechend zeitgemäße Lernkultur und Lernarchitektur bewältigbar.

Konkret geht es um …

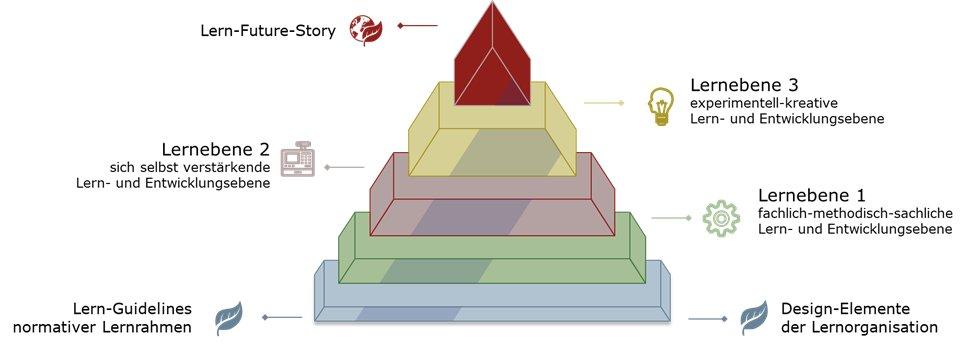

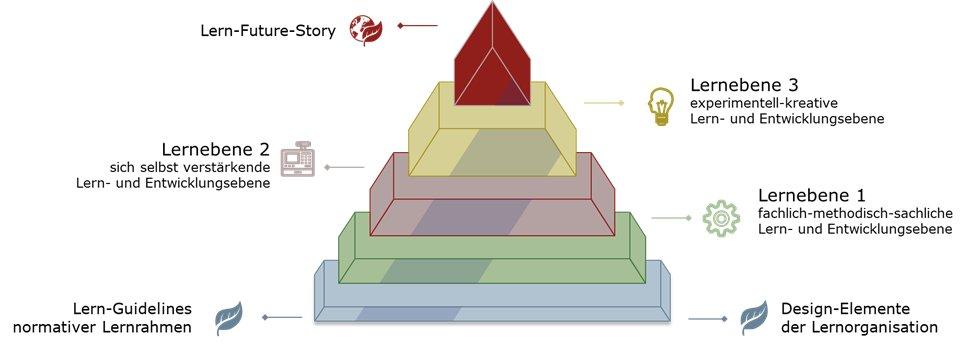

Eine stimmige Lernarchitektur ist dann gegeben, wenn …

a) die fachlich-sachliche Lern- und Entwicklungsebene

b) die sich selbst verstärkende Lern- und Entwicklungsebene und die

c) experimentell-kreative Lern- und Entwicklungsebene

optimal aufeinander abgestimmt sind.

Die Basis bildet eine unternehmensweite, gemeinsame Vorstellung, wie in Zukunft im Unternehmen Entwicklung und Lernen als wichtiger Faktor zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Organisation gestaltet und gelebt werden sollen. Dazu hilft eine Future Story, die dazu beiträgt, dass in den Köpfen aller Mitarbeitenden gleichartige Bilder über Lernen, Lernerwartungen und Lernerlebnisse entstehen.

Zentral für alle drei Lernebenen ist eine entsprechende Lern-Kultur im Unternehmen. Die Veränderungen müssen gefördert, gewollt und auf allen Management-Ebenen unterstützt werden, ansonsten würden entsprechende Efforts und Investitionen nutzlos verpuffen, respektive sogar Frustration erzeugen (siehe Abb.).

Im nun folgenden Schritt wollen wir uns der Frage widmen, wie diese 3 Lernebenen organisatorisch gestaltet werden können. Dazu stellen wir 6 Designelemente einer strategischen Lernarchitektur in den Mittelpunkt.

Eine zukunftsweisende Lernarchitektur muss aktiv „gemanaged“ werden. Gemäß dem Modell der „Organizational Excellence“[1] sind entsprechende Designelemente zur Ausrichtung, Weiterentwicklung und Steuerung der Lernarchitektur notwendig. Diese Designelemente umfassen die Themenfelder:

Lern-Prozesse und Lern-Organisation: Hier geht es um die prinzipielle Strukturierung von Lernprozessen. Wie wird das Lernen der drei Kategorien konkret über Lernprozesse und die Lern-Organisation gestaltet und unterstützt.

Info- und Kommunikations-System: Wie muss das Informations- und Kommunikationssystem organisiert sein, damit Mitarbeitende je nach Lern-Ebene und gemäß der individuellen Lernpräferenzen optimal „abgeholt“ und begleitet werden. Verteilung, Zugang, Qualität und Struktur von Informations- und Kommunikationsflüssen für ein von- und miteinander Lernen steht hier im Fokus.

Lern-Research & -weiterentwicklung: Sicherstellung der Innovations- und Anpassungsfähigkeit des Lern-Systems. Aktuelle Entwicklungen in der Gestaltung von Lernformaten und Lernmethoden, speziell in der Nutzung von AI, stehen im Zentrum. Wie wird sichergestellt, dass das Unternehmen die aktuellen Entwicklungen kennt und auch tatsächlich zeit- und zielgerecht nutzt. Research und Development in der Lernsystematik stehen im Fokus.

Lernsteuerung, Erfolgsmessung: Klärung und Gestaltung der Lern-Verantwortung und Lern-Unterstützung sind erfolgt. Die unterschiedlichen Kategorien fordern unterschiedliche Erwartungen und Ansprüche. Diese müssen transparent und geklärt sein – unternehmensweit. Dieses Feld umfasst auch, wo, wie, durch wen und auf welcher Ebene welche Lern-Entscheidungen getroffen werden, welche Verfahren, Mechanismen, Spielregeln sinnvoll erscheinen. Es geht im Kern um das Steuern der Lern-Entscheidungs- und Lern-Verantwortungsprozesse.

Lern-Token (Compensation & Benefit): Welche „Lern-Verstärker“ materieller und immaterieller Art werden genutzt. Wie ist Lernen im Unternehmen belegt und „gewertet“: Als „must have“, als „nice to have“ oder als Selbstverständnis? Wie wird persönliche Weiterentwicklung, persönliches Lernen, ein Unterstützen der anderen belohnt?

Lern-Technik System (IT, Tools): Hier geht es um die passenden Lern-Tools wie Programme, Plattformen, Unterlagen, Apps, Dokumentationen, Lern-Kontroll-Instrumente. Sie unterstützen die unterschiedlichen Lernprozesse.

Basierend auf diesem Fundament haben wir eine Art Status-Check – einen Organizational Learning Index® (OLI) entworfen, in welchem sowohl durch einen Quick-Check als auch im Rahmen eines Deep-Dive der Reifegrad der Organisationen mit Bezug auf Zukunftsfähigkeit der bestehenden Lernarchitektur ermittelt wird. Der Organizational Learning Index® deckt unterschiedliche Aspekte eines Unternehmens ab und konzentriert sich als Sales-Learning-Index® auf den Vertriebsbereich, als Manufacturing-Learning-Index® auf den Produktionsbereich, als Service-Learning-Index® auf den gesamten Servicebereich einer Organisation. Für die Gesamtbetrachtung einer Organisation wird der allgemeiner Organizational Learning Index® genutzt.

Entsprechend des Reifegrades aus dem OLI® werden konkrete Maßnahmen abgeleitet, welche die Organisation bzw. das Unternehmen auf den nächsten Level professionellen, zukunftsweisenden Lern-Managements bringt. [2]

Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens der Universität Zürich, der TU-Wien, der University of Applied Sciences Munich gemeinsam mit der Transformation Management AG haben sich mittlerweile über 50 Unternehmen aus dem D-A-CH-Raum dieser Benchmark-Studie gestellt und für ihre organisationsspezifische Weiterentwicklung wichtige Erkenntnisse gewonnen.

Wer an der Teilnahme an dieser Studie Interesse hat, bitte unter den unten angeführten E-Mail-Adresse gerne melden.

Die Autoren:

Prof. Dr. Gerhard Graf, Honorarprofessor für Change-Management an der Internationalen Hochschule SDI München; seit 2009 Vorsitzender des Vorstandes der Transformation Management AG mit Sitz in St. Gallen, München und Wien.

Prof. Dr. Gerhard Graf

Zürcher Strasse 2020

9014 St. Gallen office@tm-ag.com

[1] siehe dazu https://tm-ag.com/…

[2] vgl. Graf (2024), S. 98 ff.

Transformation Management GmbH

Fürstenrieder Str. 279 a

81377 München

Telefon: +49 (89) 51513839

Telefax: +41 (71) 28824-57

https://www.tm-ag.com/

![]()