Bewegendes Geschenk für Kloster Irsee

Breaking News:

Nexus Uranium erweitert Portfolio: Neues “Deadhorse-Projekt” in South Dakota

Wintermüdigkeit im Blick: Warum der Januar das Nervensystem besonders fordert

Raynet recognized in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Endpoint Management Tools

Raynet wird im Gartner® Magic Quadrant™ für Endpoint Management Tools 2026 ausgezeichnet

Freitag, Jan. 16, 2026

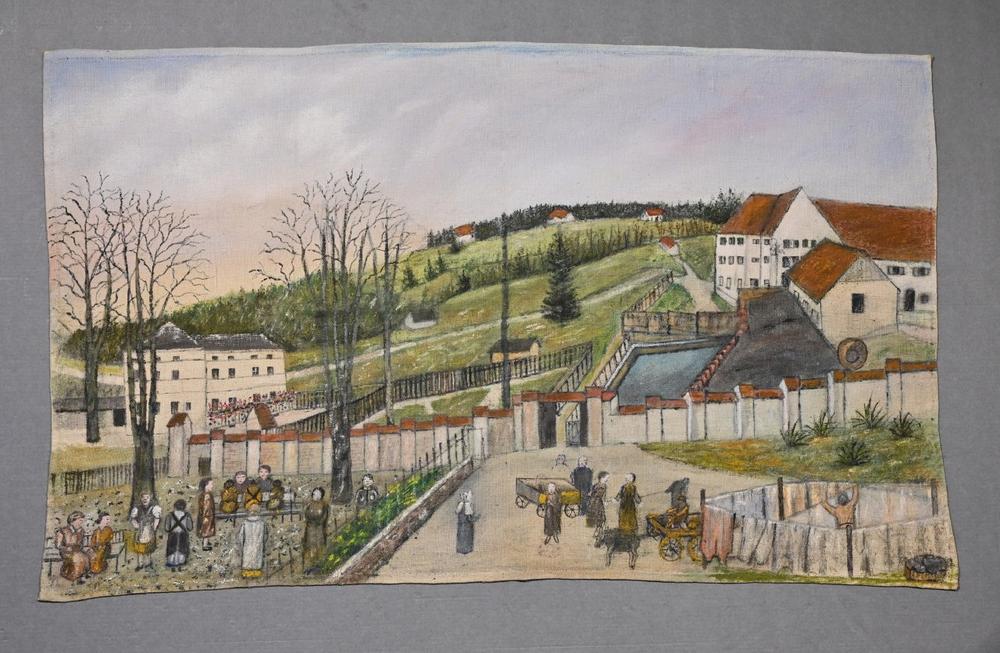

Die Künstlerin, so formulierte es ein handschriftlicher Zettel, der dem Nachlass von Christian Frank (1894 bis 1932 hauptamtlich, danach bis 1942 nebenamtlich Seelsorger der Heil- und Pflegeanstalt) entstammt, sei „die Näherin Mayer oder Maier, Lidwina, etwa 60 Jahre alt. Sie wurde mit anderen Patienten und Patientinnen … abtransportiert nach Oberösterreich in eine Reichsanstalt; von ihren Gefährtinnen kamen bald Todesnachrichten an die Angehörigen“, so Kurat Frank weiter. Aus ethischen Gründen wollte der Kunsthändler das Werk nicht verkaufen, sondern in berufene Hände abgeben – und so gelangte das mit Wasserfarben auf einem Handtuch gefertigte Gemälde wieder zurück an den Ort ihrer Entstehung, nach Kloster Irsee.

Geboren wurde Ludwina Mayr 1873 in dem nahe Kempten gelegenen Dorf Trunzen. Dort lebte sie bis zum Alter von 17 Jahren im elterlichen Haus. Dann war sie in Kempten beschäftigt sowie bei Familien in Norddeutschland, in der Schweiz und in Bregenz. Die längste Zeit ihres Berufslebens verbrachte sie als „Weißzeugbeschließerin“ in Wiesbaden, d.h. als eine für die Qualität, Sauberkeit und den Zustand von weißen Textilien wie Bettwäsche, Handtücher oder Hemden verantwortliche Person. Mitten im Ersten Weltkrieg kehrte sie in das Allgäu zurück, wo sie offensichtlich erkrankte. Die Diagnose lautete schlicht auf „geisteskrank“. Die „Überführung in eine geschlossene Anstalt“ sei unabdingbar, so dass Ludwina Mayr ab Dezember 1926 „als dauerhaft anstaltsbedürftige Patientin in die Nebenstelle Irseer verlegt“ wurde, so der Historiker Dr. Dietmar Schulze, der im Auftrag des Schwäbischen Bildungszentrums aus der Patientenkartei im Bezirksarchiv Schwaben in Kaufbeuren und aus der Krankenakte im Bundesarchiv in Berlin den Lebensweg von Ludwina Mayr rekonstruierte.

Seit den 1930er-Jahren verweisen die im Anstaltsteil Irsee tätigen Ärzte stets auf Ludwina Mayrs kreativen Schaffensdrang, doch die letzte Notiz der Krankenakte besteht nur aus dem einen Wort „verlegt“: Am 5. Juni 1941 wurde Ludwina Mayr gemeinsam mit 70 anderen Patientinnen der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee auf einen Transport zur „Euthanasie“-Anstalt Hartheim (Oberösterreich) geschickt. Dort starben die Frauen vermutlich noch am selben Tag in einer als Duschraum getarnten Gaskammer an Kohlenmonoxid. Ludwina Mayr ist damit Opfer der zentralen Phase der NS-„Euthanasie“, die zwischen Januar 1940 und August 1941 über 70.000 Menschenleben forderte.

„Das an naive Malerei erinnernde Kunstwerk ist jetzt gegenüber dem neuen Informations- und Ausstellungsraum „Anstalt Irsee“ des Schwäbischen Bildungszentrums zu sehen“, berichtet Werkleiter Dr. Stefan Raueiser. „Es erinnert uns Mitarbeitende aber auch die Gäste des Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrums des Bezirks Schwaben, an welch geschichtsträchtigen Ort wir uns befinden“.

Schwäbisches Bildungszentrum Irsee

Klosterring 4

87660 Irsee

Telefon: +49 (8341) 906-00

Telefax: +49 (8341) 74278

http://www.kloster-irsee.de

![]()